中宮寺の創建当初の伽藍配置図

創建当初の中宮寺は、現在の位置よりも東へ約400mの地点に伽藍が築かれていたことが調査によって判明しています。

調査は1963年(昭和38年)から行われ、調査場所となったのは当時、中宮寺跡として残っていた僅かな土が盛られて山になった「土壇」です。

この土壇の大きさは、東西に約20m、南北に約36m、高さ約1mあり、現在も中宮寺跡へ行けば見ることができます。

-.jpg)

この土壇の調査結果では、驚くべき驚愕の事実が次々と判明し、現在の法隆寺の創建年を裏付ける決定的な材料ともなっています。

土壇の調査結果によると、「金堂」や「仏塔(三重塔)」が造営されていた遺構が確認されており、これらの建造物を囲む形で廻廊が取り巻いていたことが明らかになっています。

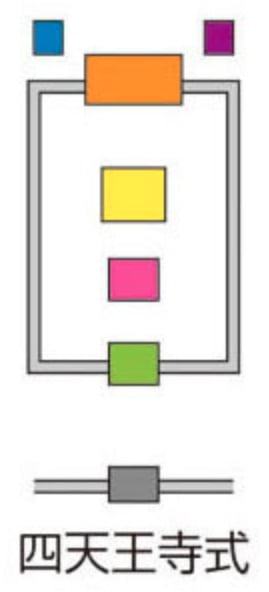

この伽藍の様相を例えると、南北に南大門が建ち、中門、仏塔、金堂(本堂)、講堂と続き、これらの建造物が直線上に並び立つ、大阪四天王寺で見られるような「四天王寺式」の伽藍に極めて近い様式になります。

画像引用先:コトバンク

画像引用先:コトバンク

中宮寺の伽藍の配置としては「金堂が北」に建ち「仏塔を南」に配し、東西に約130m、南北に約165mもの広さの伽藍であったことが判明しています。

ただ、この当時の伽藍の一辺あたりの長さは平均約200mであることから、一回りほど小さな伽藍だということになります。

その他、この調査において中宮寺の創建年代を示す証拠が発見されています。

その証拠とは塔の内部には初層部の地中深くまで「心柱」があったことが判明しており、心柱の存在を証明する「心礎」が発見されています。

心礎の大きさは東西に1.7m、南北に1.4m、厚さ60cmほどで、様式は「地下式心礎(しんそ)」、さらに心柱の太さは直径約1mであったことも判明しています。

心礎とは、心柱の下に設置する石のことです。

現在までの調査結果の統計によれば、心礎は年代が古いほど地中深くに埋められる傾向があり、およそ650年代あたりを境として地表に出して設置されていることが多く、これが年代判定の基準の1つとなっています。

ちなみにこの心礎の年代鑑定を行ったところ、なんと!法隆寺の五重塔とほぼ同年代の心礎であったことが明らかにされています。

中宮寺の伽藍の場所と「創建当初から現在の位置へ移された理由」

中宮寺の創建当初の伽藍から現在の地点へ移設された時期は、戦国時代(1500年代)と考えられています。

伽藍が移された理由は、この時期、中宮寺は火事に見舞われており、やむなく現在の場所へ移したようです。

なお、中宮寺の創建当初の場所は、現在では「中宮寺跡(ちゅうぐうじあと)」として1990年5月19日(平成2年5月19日)に国指定の「史跡名勝天然記念物」に指定されています。

中宮寺跡史跡公園

2013年(平成25年)から中宮寺跡を「史跡公園」として存続すべく、史跡設備工事が開始されました。その5年後となる2018年(平成30年)5月にようやく完成を迎えており、現在では「中宮寺跡史跡公園」として存続しています。

-.jpg)

中宮寺史跡公園に訪れればわかりますが、基壇の上にかつて柱があったとされる場所に礎石がいくつか置かれています。

北側半分の一段盛り上がった基壇には、中宮寺の中心となる金堂、南側半分の礎石には三重塔が建てられていたと考えられています。

かつて法隆寺と並び西の都として威勢を誇った中宮寺の寺観が偲ばれます。

中宮寺跡の場所(住所)

住所:奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東2丁目416番

中宮寺の場所(地図)・住所

- 住所:生駒郡斑鳩町法隆寺北1-1-2

中宮寺の関連記事一覧

関連記事:![]() 中宮寺の御朱印帳の「種類・サイズ(大きさ)・素材・販売場所・受付時間」を‥‥‥知りたぃ?

中宮寺の御朱印帳の「種類・サイズ(大きさ)・素材・販売場所・受付時間」を‥‥‥知りたぃ?

関連記事:![]() 奈良・中宮寺「木造弥勒菩薩半跏思惟像(寺伝・如意輪観音像)」【国宝】

奈良・中宮寺「木造弥勒菩薩半跏思惟像(寺伝・如意輪観音像)」【国宝】

関連記事:![]() 法隆寺の境内にもう1つ寺院があった?!中宮寺境内の見どころ

法隆寺の境内にもう1つ寺院があった?!中宮寺境内の見どころ

関連記事:![]() 奈良・中宮寺では「尼僧体験」ができる??「申し込み方法や日程・料金など」

奈良・中宮寺では「尼僧体験」ができる??「申し込み方法や日程・料金など」

関連記事:![]() 奈良・中宮寺「表御殿」【登録有形文化財】

奈良・中宮寺「表御殿」【登録有形文化財】

関連記事:![]() 奈良・中宮寺「「天寿国曼荼羅繍帳(天寿国繍帳残闕 )」【国宝】

奈良・中宮寺「「天寿国曼荼羅繍帳(天寿国繍帳残闕 )」【国宝】

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

.jpg)