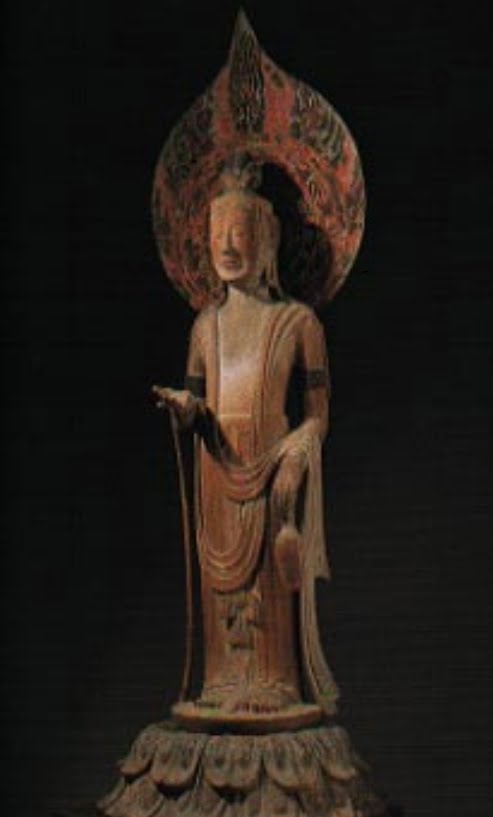

奈良・法輪寺「木造虚空蔵菩薩立像」【重要文化財】

造立年

- 592年(崇峻天皇5年)から710年(和銅3年)※飛鳥時代

大きさ

- 像高:175.4cm

造立方法

- 一木造り

材質

- 楠(クスノキ)

重要文化財指定年月日

- 1902年(明治35年)4月17日

作者

- 鞍作止利

木造虚空蔵菩薩立像の読み方

木造虚空蔵菩薩立像は「もくぞう こくうぞうぼさつ りつぞう」と読みます。

奈良・法輪寺「木造虚空蔵菩薩立像」の「歴史・由来・特徴」

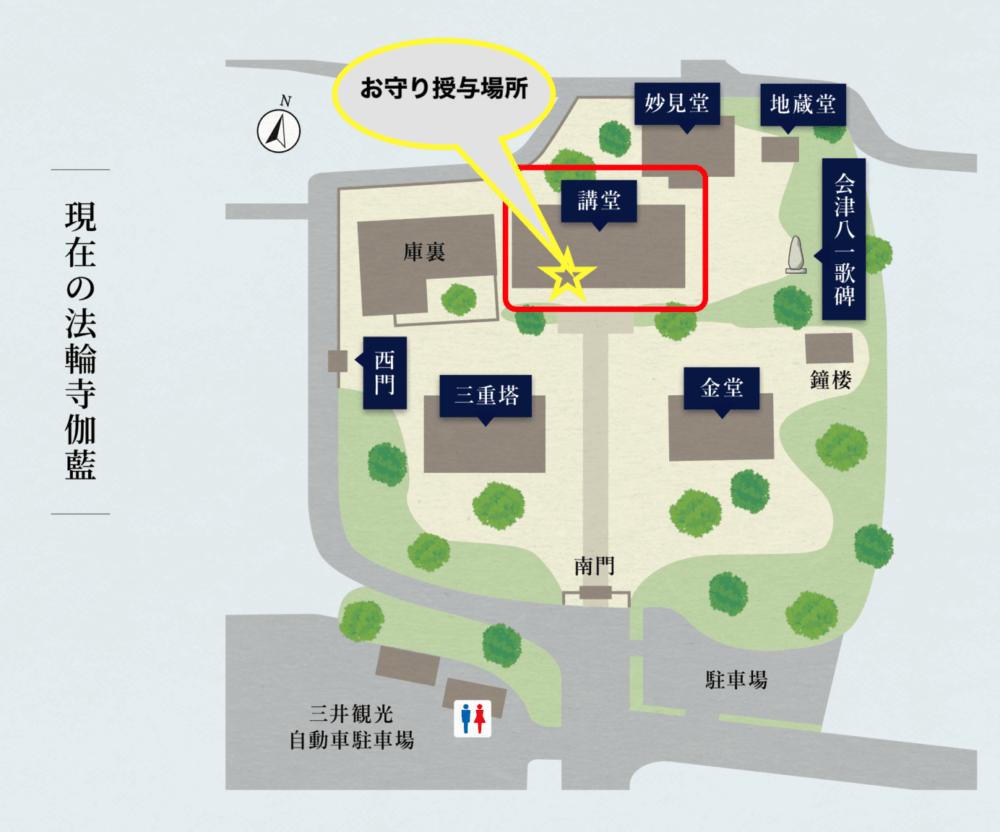

「薬師如来坐像」と同じく、木造虚空蔵菩薩立像もかつては金堂で安置されていましたが、現在は境内の「講堂(収蔵庫)」で安置されています。

この木造虚空蔵菩薩立像は造立に関しての疑惑があり、虚空蔵菩薩として造立されたのではなく、かつては「観音菩薩」として造立された可能性が推考されてい‥申す。あひゃ

その理由となるものが、「左手に水瓶」を持ち、「右腕を肘から折り曲げ、掌(てのひら)を仰向け」にした姿が観音菩薩の容姿と類似しているためです。

近くで虚空蔵菩薩立像をよく見ると分かりますが、空洞などの劣化が少し見られます。

しかしこれは、あらかじめ空洞がある「木材(クスノキ)」を用いたためであると云われております。

薬師如来坐像と同じく「二重まぶた」「半笑い無き直線状の唇」「着衣が左右非対称」と言った特徴から古代中国の技法で彫られた可能性が示唆されています。

ところで・・「虚空蔵菩薩」とは?

「虚空蔵菩薩」は主に密教の菩薩様のこと言い、「果てしなき知恵」と「福徳がある」とされる菩薩です。

果てしなき知恵を持つことから「虚空蔵救聞持法(こくうぞう ぐもんじほう)」と呼称される独自の修行法が生まれ、かの大師・空海もこの修法を取り入れ日夜修行したそうです。

その修法とは、「陀羅尼(だらに)」と呼称されるお経を100万点唱えると人並み外れた記憶力を授かることができると云われものです。

「陀羅尼」とは、もともと「梵語(ぼんご)」で記述された「教典(お経)」の発音を、梵語のまま変えずにそのまま唱えることです。

大師・空海はこの修行を見事に達成し、人並み外れた記憶力を会得されています。

法輪寺は虚空蔵菩薩が本尊ではありませんので無いのですが、虚空蔵菩薩を本尊とする寺院では例年おおよそ3月13日から5月13日に「十三参り」と呼称される法要が催されます。

「十三参り」とは13歳を迎える子どもに知恵・健康長寿・福徳が授かれるようにお祈りをする法要です。

尚、虚空蔵菩薩を本尊とする寺院として、京都嵯峨(嵐山)の「虚空蔵法輪寺」が有名です。

法輪寺「木造虚空蔵菩薩立像」の安置場所

法輪寺「木造虚空蔵菩薩立像」は、境内の講堂(収蔵庫)で安置されています。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。