法隆寺・ 大講堂(だいこうどう)【国宝】

創建年

- 不明

- 推定:607年〜925年(延長3年)

再建年

- 990年(正暦元年/平安時代後期)

法隆寺・ 大講堂の大きさ

- 桁行(奥行)9間(16.2m)

- 梁間(横幅)4間(7.2m)

法隆寺・ 大講堂の建築様式(造り)

- 一重・入母屋造

屋根の造り

- 本瓦葺

国宝指定年月日

- 1951年(昭和26年)6月9日

法要

- 涅槃会(ねはんえ):2月15日

- 慈恩会(じおんえ):11月13日

- 勝鬘会(しょうまんえ):11月15日

法隆寺・大講堂の読み方

法隆寺の境内には難しい漢字の表記で読みにくい名前の仏像や堂舎がありますが、大講堂は「だいこうどう」と読みます。

大講堂の役割り

法隆寺・大講堂は古来、「法隆寺学問」と呼ばれる仏教の学問を研鑽したり法要を行う施設です。まさに法隆寺における学問の研鑽を行う中心的な道場に位置付けられる堂舎です。

伽藍には概ね講堂が配置され、金堂(本堂)の後方に置かれる例が数多く散見されます。

西院伽藍の中門とは対称的な位置に建つ、横長の巨大建造物になります。

大講堂の歴史

この大講堂は925年(延長3年/平安時代)に落雷により焼失に至り、その65年後となる990年(正略元年)に同じ形で同じ位置、同じ大きさで再建されています。

現在の大講堂には左右にエンタシスの柱が並び立つ廻廊が連接されていますが、創建当初は左右に廻廊がなく単立した堂舎であったことが明らかにされています。

現在見られるように凸形の廻廊になったも大講堂に廻廊を連接しためであり、この990年の再建時に廻廊が改造されたと考えられています。

目の前に建つ金堂と見比べてみてください。

さすがは学問のための道場もしくはお堂ということで豪壮感や威容感が漂います。

現在みることのできる大講堂は鎌倉時代後期から江戸時代前期の間に再建された時の姿になります。

大講堂の歴史(年表)

| 年 | 歴史 |

|---|---|

| 607年〜925年 | 大講堂が創建される。大講堂の創建年については不詳。 |

| 925年 | 大講堂が炎上!焼失。 |

| 990年 | 大講堂が再建される。ときを同じくして薬師如来坐像・四天王像が造立され堂内に安置される。 |

| 1119年 | 大講堂で仏生会が開始される。 |

| 2011年 | 大講堂の屋根の修理が完了す。 |

| 1951年 | 大講堂、国宝指定を受ける。 |

建築様式(造り)

この大講堂は法隆寺の伽藍の建造物の中でもっとも面積が大きく、極めてシンプルで目をひく美しい建物です。

四辺の壁面は平三斗(ひらみつど)で組まれており、その下には壁が据えられず開放された間口になっており、上部には結界を示すかのように「御簾(みす/=暖簾のこと)」がたなびいています。

大勢の僧侶たちが集って大法要を行うことを想定した造りとも言えます。

屋根は繁垂木(しげたるき)で、僅かですが禅宗様式を表す「軒反り」が見えます。

ただ、この大講堂の外観を見れば分かりますが、近代建築に見るような屋根の勾配に角度があります。

この屋根の高さは法隆寺境内の建造物群と比較しても高い位置にあり、地面から棟までの位置がこの当時の建造物としては高いためです。

通常、このように屋根の傾斜をつける様式は安土桃山時代や江戸時代といった比較的、近代に差し掛かって造営された建造物に見られる特徴であります。

この大講堂は江戸期に再建が執り行われていますが、この屋根の勾配は創建当初から角度が付けられる様式で造営されたと考えられています。

妻側から見れば棟(屋根)の高さがよく分かります。

また、金堂は中心から両端に向かって柱の間隔が狭くなる建築様式ですが、大講堂は等間隔に配されていますので是非、柱にも注目してみてください。

かつてはもう少し横幅が狭かった?!

現在の大講堂の横幅は9間ですが、創建当初は間口が7間で両はしに庇(ひさし)が取り付けられていたようです。しかし前述の江戸時代(元禄年間)の再建時に庇が取り払われ、間口として横幅が拡張される形で延長されたことが明らかにされています。

当初は食堂として利用されていた

奈良時代に成立した「法隆寺伽藍縁起ならびに流記資財帳」の記述によれば、「講堂」の名前が伽藍配置に見えず、講堂の実在性について雲がかかってくるのですが、本書には講堂と同じサイズの堂舎として食堂の名前が見えることから、かつては講堂ではなく、食堂として利用された可能性が示唆されます。

法隆寺・大講堂の仏像・一覧

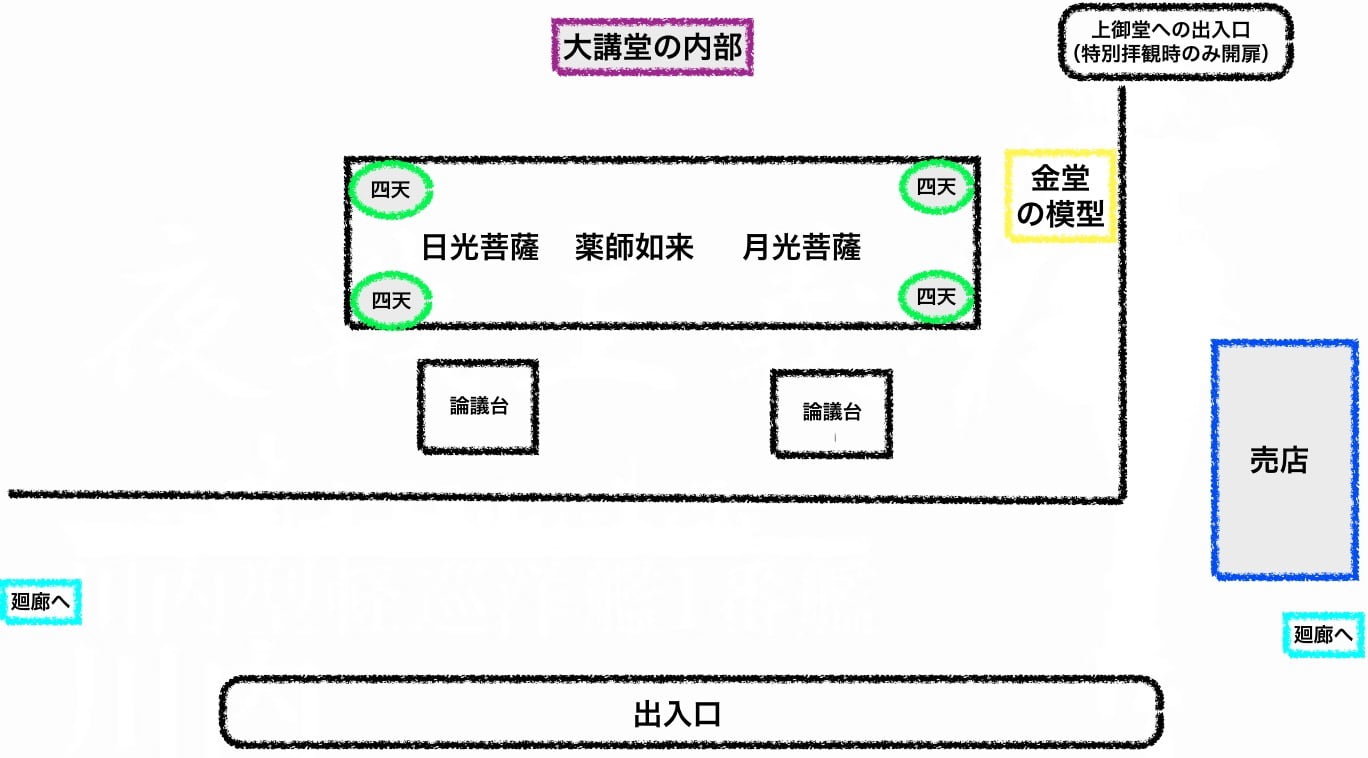

大講堂の内部には「薬師三尊像(国宝)」と「四天王像(重要文化財)」が安置されています。

御本尊「薬師三尊像」【国宝】

- 造立年:平安時代

- 像高:247.1㎝

- 文化財指定区分:国宝

薬師三尊像は大講堂の御本尊です。

中央に薬師如来、左に日光菩薩、右に月光菩薩を配して「薬師三尊像」とし、中央の須弥壇に安置されています。

薬師如来坐像は一木造で、ふっくらした体つきに優しい表情です。

螺髪の形状やド頭の後頭部の盛り上がりとなる「肉髻(にくけい)」の高さが低いことなど平安期の仏像の特徴を伝えています。

像高はなんと!約250cmも(2.5m)もあります。さらになんと!背中の光背は高さ4m以上ものさらに巨大なものになります。

金堂の薬師如来坐像とは全然違った雰囲気ですが、大講堂の薬師如来坐像も素敵です。

日光菩薩坐像・月光菩薩坐像【国宝】

- 造立年:平安時代

- 像高:172.1㎝(日光菩薩坐像)/172.1㎝(月光菩薩坐像)/

- 文化財指定区分:国宝

脇侍の日光菩薩・月光菩薩坐像は寄木造を用いての造立です。

日光月光菩薩はいつも立っているイメージがありますが、時々はお座りになるようですね・・。

これらの仏様たちも落雷の被害にあった後、堂舎と共に新調されたものになります。

四天王像【重要文化財】

- 造立年:平安時代

- 像高:194.8㎝〜204㎝

- 文化財指定区分:重要文化財

お眼目は彫眼、像容は色が剥げ落ちていますが、甲冑部分の所々に見える彩色から、かつては極彩色であったことが想像できます。

持物を持ちながら足元に餓鬼を踏みつけ、勇ましい怒りの像容は時代を遡っても見事に表現されています。

大講堂の内部図

大講堂は法隆寺伽藍の写真撮影のスポット!!

大講堂は横長の建造物なので写真に撮る時は少しアングルに工夫を凝らす必要がでてきます。

正面からもいいですが、これでは飾り気がなく何か面白くない。そこで回廊を含めて斜めに写すのがオススメです。

それと、大講堂を出たらちょっと基壇の上で立ち止まって中門の方を見てください。

法隆寺の壮大な伽藍が目に飛び込んでくるハズです。

そしてこの大講堂の基壇の上こそがなんと!「法隆寺境内を代表する撮影スポット」でもあります。

五重塔、金堂の間に見える中門の姿は創建当初の威容感に満ちた法隆寺伽藍の様相を今に伝えています。ムフん♥

大講堂の拝観料金

大講堂の内部拝観をするためには拝観料金が必要です。

大講堂の拝観料金(五重塔・金堂とのセット券)

- 大人:1500円

- 小人:750円

法隆寺の拝観料金や拝観時間については下記ページをご参照ください。

大講堂の拝観時間

- 2月22日〜11月3日までは:朝8時〜17時まで

- 11月4日〜2月21日までは:朝8時〜16時30分まで

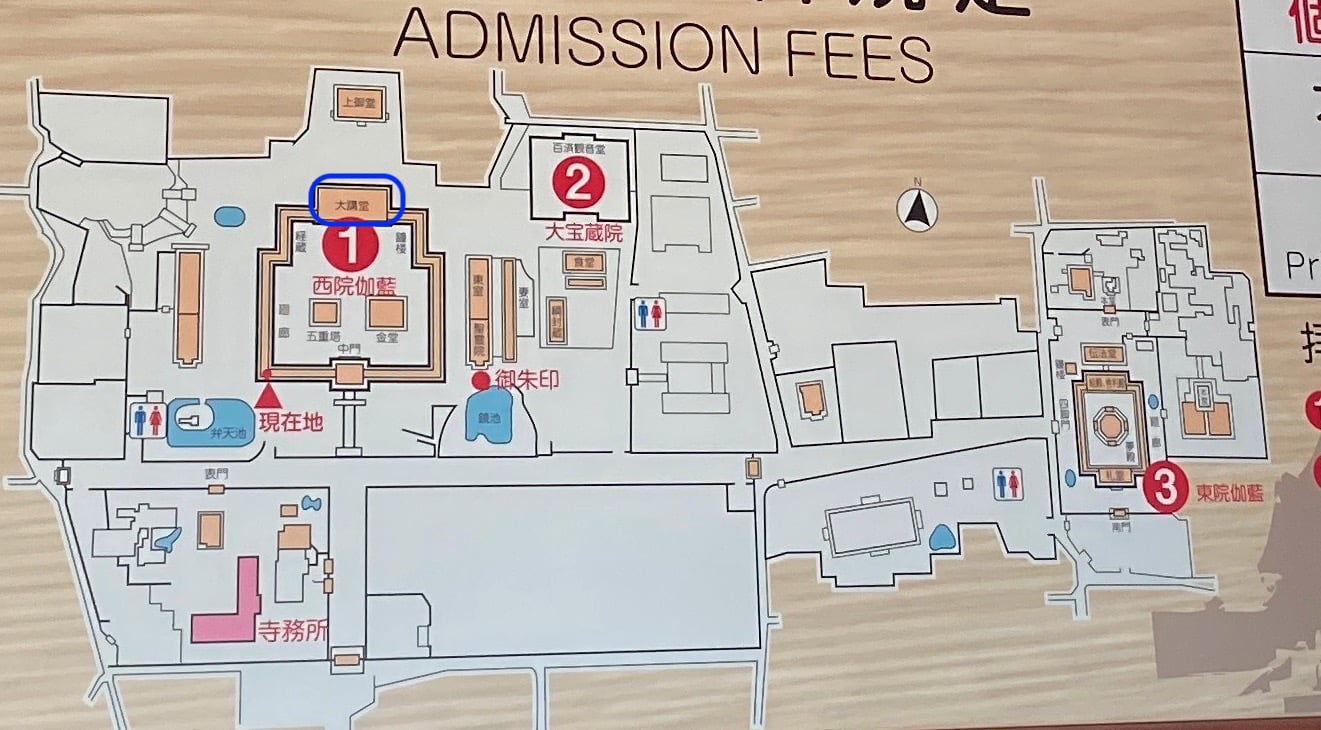

法隆寺・大講堂の場所(地図)

法隆寺・大講堂は西院伽藍の南大門をくぐり抜け、正面に見える中門の間口から目視できます。

近藤くんと・・おっと、金堂!!と五重塔の後方に位置します。

大講堂は回廊の一部を構成する形で左右の回廊と連接されています。

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。