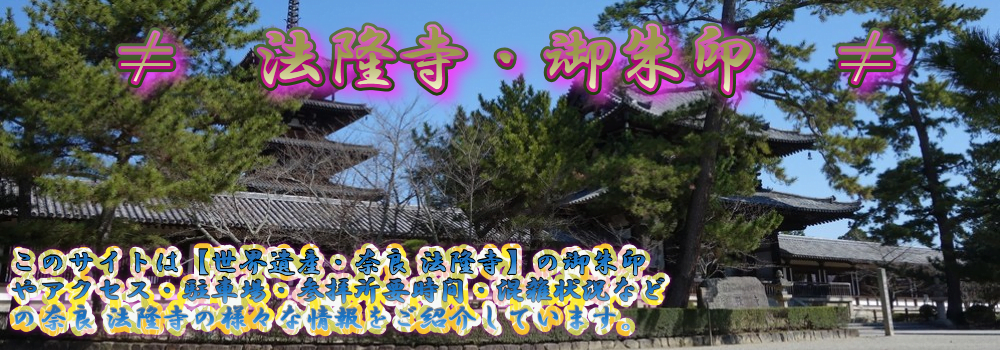

法隆寺・五重塔「塑造塔本四面具(塔本塑像/塑像群)」

造立(制作)年

711年(和銅4年)

国宝指定年月日

1951年(昭和26年)6月9日

材質

塑像(粘土)

五重塔の塑像はドコにある?

五重塔の初層(1階)には、多くの「塑像(奈良時代の仏像に多い、粘土造りの像)」が安置され、そのうちの約80点が国宝に指定されています。

80点というのは少し多い気がしますが、複数の塑像を配してお釈迦様の生涯を表した場面を表しているためです。

五重塔は正方形をしており、それぞれ東西南北の4面に分けることができますが、まさにその東西南北の各面に塑像が安置されています。

五重塔の中心には心柱がありますが、その心柱の東西南北を塑像がまるで守護するかのように取り囲むようにして配置されています。

法隆寺の五重塔「東西南北」の仏像群(塑像群)一覧

※五重塔の内部は写真撮影が禁止のため、以下の画像(写真)の一部は、お借りしたものになります。

【北面】「涅槃像土」

法隆寺の五重塔の初層(一番下の階)には、中心に図太い心柱が1本立ち、その心柱を取り囲むようにして仏教にまつわる様々な場面(歴史)が、東西南北に別れて表現されています。

この中で最も有名な涅槃像が北面の「涅槃」を描いた場面です。

そして、これら涅槃像を「涅槃像土」と言います。

北面の「涅槃像土」は、釈迦の入滅(死)に際して、悲しみに暮れ、泣き叫ぶ弟子たち姿が像として造立されています。

悲しみや泣き叫ぶ様子を表した像であることから「法隆寺の泣き仏」とも呼ばれています。

取り巻きのお弟子さんの表情の繊細さと豊かさは驚きです。

涅槃釈迦像の大きさ

- 全長:約98cm

- 取り巻きの弟子像31体の像高:約18cmから約59cm(平均)

ところで「涅槃(ねはん)」って何??

「涅槃(ねはん)」とは、すべての欲が取り巻く環境から解き放たれた永遠の平和や安楽の世界を意味します。

すなわち「入滅(にゅうめつ)」のことです。

仏教においての涅槃とは一般的に「お釈迦様の死(入滅)のこと」を指し示します。

涅槃像は、お釈迦さまの入滅の時のお姿を現す像と云われており、片手肘を立てて、手で頭を支え、北枕で横向きに寝ているポーズとなります。

法隆寺の涅槃像は他では見ることのできない特徴をもっている?

通常の涅槃仏像の特徴とは、基本的に「頭は北向き」、「顔は西向き」となっていることから、この事実が時代を跨いで庶民層にまで浸透し、「北枕は縁起がよくない」という語源にもなりました。

ただ、この語源に関しては、いささか個人の偏見と言いますか、私見的な要素が混ざっており、遠くインドでは逆に北枕が縁起が良いとされ、北枕で眠りにつくそうです。

日本でも、北枕で眠りにつく方もいます。現に私がそうです。毎日元気ピンピン。松屋朝定3杯はイケる。=余裕

法隆寺のお釈迦様の涅槃像の特徴

- 涅槃像の頭が北向きではない

- 「沙羅双樹(さらそうじゅ)」がない

※インド原産の木で、「釈迦の臥床の四方には2本ずつあった」と言われていますがこの木がない - お釈迦さまが手枕をしていない。(その手を弟子の眼前へ、徳を授けるかのように差し出している)

北面には阿修羅も!

北面の塑像群をよくみると分かりづらいのですが、中に阿修羅がいます。

どこだかお分かりになりますか?

・・

・・

正解は・・ココです!

正解したあなたは明日からウォーリーと呼ばせてもらいます!いよっ!ウォーリー!

【南面】「弥勒仏像土」

「弥勒仏像土(みろくぶつ ぞうど)」は、その名前の通り、弥勒菩薩の塑像が中央に配置されている涅槃仏像となります。

弥勒菩薩とは、お釈迦さまの弟子であり、現在、インドの遥か南の海にあるとされる伝説の山「須弥山(しゅみせん)」の頂上の「兜率天(とそつてん)」で修行中です。

- 像高:約81cm

「弥勒仏像土」の説明

「弥勒仏像土」とは、お釈迦さまが入滅後の56億7000万年後に、弥勒菩薩が「弥勒仏如来」となって、お釈迦様の後を継いで第二の釈迦としてこの世に降臨し、人々を救済すると云われています。

これはその世界観(未来を予測した図=末法思想)が表現されています。

末法思想とは、仏教の教えを人々が忘れて世界が混沌に導かれ荒廃することを予測した世界観です。

現代には釈迦もおらず、弥勒もおらず空白なので、荒廃に向かっています。

しかし、地蔵菩薩が釈迦の教えを引き継ぎ、弥勒の復活を待ちながら末法に至らないように人々の身近に立って人々を見守っています。

浄土宗・浄土真宗などの浄土教系の宗派では、人間は「六道(ろくどう)」という6つの世界を何度も生まれ変わりながら巡っていくと考えられています。

六道とは?

地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天

地蔵菩薩はこの六道を、姿を変えながら巡り歩き、すべての衆生(生き物)を救うとされています。

末法思想とは?

末法思想とは、お釈迦さまが後世に残した教えを忘れた腐敗した世界のことなんダ。未来では腐敗した世界になっているんダネ。その腐敗した未来の世界を如来となった弥勒菩薩が救うとされているんダヨ。..ボクを超優先的に救済しまくって欲すぅぃナ~。チョコ食べたぃぉ

【西面】分舎利仏土

「分舎利仏土」の説明

お釈迦様の入滅後からしばらく経ったあと、人々がお釈迦さまの遺骨(仏舎利)を火葬して、八カ国に分ける(分骨)する場面が表現されています。

真ん中に見えるのはお釈迦様が奉安されている柩(ひつぎ)です。

そして、柩の周りにお釈迦さまの「仏舎利」を収めるための容器が用意されています。

その周りを人々が囲んで、今まさに分骨しようとしている瞬間を表現しています。

- 人々の像の数:29体

- 像高:約17cmから約40cm

鎌倉時代に文献によれば、もう何体か像があったそうです。

【東面】「維摩詰像土」

「維摩詰像土」の説明

維摩経典にも説かれている場面を再現しており、これは病床にある維摩居士(ゆいまこじ/別名で「維摩詰(ゆいまきつ)」=維摩経の主人公))に文殊菩薩が訪問し、維摩居士と仏道においての議論を重ね合い、それを、お釈迦さまの弟子たちが盗み聞きしている場面を表現しています。

維摩経(ゆいまきょう)とは?

この経典では「万物は本来、生きるということも滅するということもない。これすなわち無限の悠久の真理なり」という、悟りの境地が記述されているんダ。

このような境地に至ることが叶えば、悩むこともなく安楽の世界を自我に創造できるとされてるヨ。

維摩居士像(維摩経の主人公)

- 像高:約45cm

文殊菩薩像

- 像高:約52cm

お釈迦さまの弟子像

- 像の数:14体

- 像高:約28cmから45cm

涅槃像が造立された理由とは?

このような涅槃像群が造立された理由は定かではありませんが、次のように考えることができます。

熱心な仏教徒であり、政治家としても才を誇った聖徳太子を、お釈迦様に例えて供養し、供養することで末法世界に向かって荒廃していく世界に、再び太子が降臨して救済してくれるという願いが込められている‥‥‥などと考えることができませんか?

五重塔の1階部分には仏像が安置される予定だった?!

実は、この塑像に関しては当初は安置される予定ではなく、当初は金堂に倣い、東に薬師如来、西に阿弥陀如来、南に釈迦如来、北に弥勒菩薩が安置される予定だったという説があります。

仏像から塑像に急遽計画が変更になった理由としては、遣唐使が日本へ戻った際、中国の塑像造りの技術者も船に乗船しており、法隆寺へ訪れて技術を伝えたためだと考えられています。

ただ、法隆寺五重塔は創建後に焼失していることから、当初は本当に仏像が安置されていた可能性も考えられます。

五重塔・涅槃像の特別一般公開はあるのか?

五重塔の特別一般公開は基本ありません。知る限り20年くらいはないので、外側からのぞき見るしか方法がありません。

したがって、五重塔の外側の小窓から覗き見るような格好となり、少し見えづらいですが自然の光の力を借りるなどして、なんとか頑張って覗き見てください。ムフ♡

ただ、内部には照明がなく、薄暗いので望遠鏡やオペラグラスのようなものを持参しても、すべてをハッキリと見るのは困難だと思われます。

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。